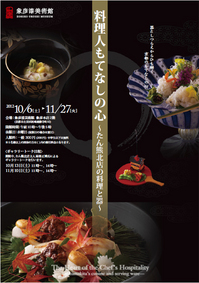

料理人ともてなしの心~たん熊北店の料理と器~

岡崎公園横に建つ京都本店二階が展示施設「象彦漆美術館」。

象彦歴代のコレクションの数々を中心に展示・紹介しています。

寛文元年(1661)創業の、宮中や京都迎賓館の御用をつとめる三百数十年続く京漆器の老舗「京漆匠 象彦」。

「象彦」の名前の由来は、朝廷から蒔絵司の称号を授けられた名匠・三代西村彦兵衛が、晩年に菩提寺に奉納した「白象と普賢菩薩」を描いた蒔絵額からきたとされています。

それが京都で大評判にな り、人々はこの額を象牙屋の「象」と彦兵衛 の「彦」の二字をとり、「象彦の額」と呼ぶようになったといわれています。

そんな象彦漆美術館にて公開されている展示が、

今回ご紹介する、「料理人ともてなしの心~たん熊北店の料理と器~」です。

京料理といえば、多様な器を用いることで知られていますが、

京料理の名店のひとつである、たん熊北店のご主人である来栖正博氏は、

「器が館で料理は庭」と表現されています。

器の中に自然を表現する気持ちで料理と器を考えている、そうです。

この度、象彦漆美術館では、たん熊北店の料理に用いられている器を展覧し、京の料理人がどのようなおもてなしを考えて料理を選ぶのか、という、京料理に込められた心を今回の展示を通じて伝えられています。

また、象彦では創業以来、技術の継承と発展のために、高度な技術・美しいデザインの品々を職人の手本として収集してきた背景があります。そのため、蒔絵作品はもちろん、貴重な雛道具、茶道具などが揃っているそうで、現在は随時期間を定めて一般に公開しているとのことです。

「器が館で料理は庭」

最近、食器に興味があるので、反応しています。

先日、大阪で、器のプロダクトデザインをいくつか見る展覧会に参加したのですが、

「これであのご飯食べたい!」と感じられるようなデザインを見つけました。

そういった意味で、器と料理は、「二つで一つ」なのかな、とよく思います。

というところで・・・

今回、器にスポットライトがあたっているので、

今回のビーズ刺繍で・・・料理 をキラキラさせます。

これで、どちらにもスポットライトをあてられます!

何を作るの?

おにぎり です。

なぜおにぎりなのか。

最近、街でよく「スタッズ」のついた靴やバック、スカートを目にしたことがきっかけでした。

京都を訪れた際も、繁華街では申し合わせたように「スタッズ」がとげとげしていました。

スタッズとは「鋲(びょう)」のことです。

ジーンズのリベットのようにデニム同士を合わせて留めることなどに用いられていましたが、

縫製技術などが発達して縫製だけでも十分な強度を実現できる今では、純粋に装飾として取り入れられています。

あの「レディー・ガガ」が火付け役とも言われています。

せっかくだから、

「スタッズ」の常識を覆すような提案ができないものか・・・!

そこまで考えていませんが、

このスタッズを「おにぎりの米粒」として取り入れることにより、

従来のスタッズにはない新たなトレンドを作ってみようと思います。

実は今回、訳あって、お店紹介がありません。

でも、お知らせがあります。

更新までちょっと期間があいてしまうと思いますが、新たに企画を開始する予定です。

京都の情報に加えて、もっとわくわくするような「装置」を仕掛けようと思っています。

しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願いします。

おにぎり

ジッパーで開けられます。

スタッズ、といえども、金属の鋲ではなく、プラスチックパールを突起物にして、スタッズのようにしてみました。

米粒の粒粒感、味わっていただけますか。

トレンドを自分で作るという、ガッツが、この おにぎり 制作の原動力でしたが、

そういえば!

・・・これにあう器を探さなくてはなりませんね。

ということで!

「料理人ともてなしの心~たん熊北店の料理と器~」

にぜひ一度足を運んで、器を見つけに行きましょう!