- 京都で遊ぼうART

- Report & Review

- 中里 楓さんの記事一覧

- 絹掛けの路散策 ~龍安寺石庭 立命館土曜講座 堂本印象美術館ジュネス演奏会~|中里楓のアーティスティック探訪 83

“We can enjoy the cool breeze that goes through the Kinukake road.”

この日は都の西北・絹掛けの路散策をしました。

ここは世界文化遺産が三つもある京都随一の観光地、

以前から時間をかけてゆっくり巡ってみたいと思っていました。

大雲山龍安寺 石庭

そのゆっくりした時間を感じるには、ここ。

龍安寺方丈の廊下に足を投げ出して座り、ただただこの石の庭を眺める…

あたまが澄み、こころも透明になるのを感じます。

石庭スケッチ 12色プラクレヨンにて

振り返って方丈の中を見ても、そこにはすばらしいものがあります。

襖絵 水墨画

深い趣あり。

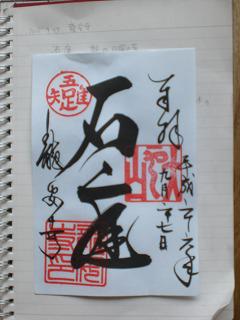

つくばい “吾唯足知“

知足の者は賤しと雖も富めり 不知足の者は富めりと雖も賤し

う~ん、さすが禅のお寺!

せっかくなのでご朱印もいただきました。

筆跡がイケてます。

二つ目のお楽しみ、立命館大学に来ました。

立命館土曜講座 地図を読む

末川記念会館

日本軍作製 「外邦図」の学術的活用をめざして

この前日、宝ヶ池近くのカフェからの帰途に地下鉄に乗ったら、その壁に貼ってあったポスターにこの立命館土曜講座が宣伝されていたのです。

今回は、大阪大学名誉教授・小林茂氏による講義でした。

「外邦図」

初めて聞く言葉でした。

その意味は、

A. 日本軍が測量・空撮して作製

B. 外国製(中華民国・露・英・米・仏・蘭・濠など)の図を日本軍が改変しつつ複製

した地図ということ。

それをもとに敵に勝つための戦略を立てるのです。

この他にも外邦図の現存状況や日本軍参謀本部との関連、戦時測量による北京図などなど、

とても濃い内容の講義で、とてもおもしろく公聴させていただきました。

偶然地下鉄のポスターで見つけたお宝的時間でした。

この日三つ目のお楽しみは、

京都府立堂本印象美術館

弦楽アンサンブル ジュネス演奏会

この演奏会の会場設営のお手伝いに行ってきました。

お仲間のボランティアさんたちとチラシを数枚ずつまとめたり、

会場に椅子を運び込んだりしてると、なんだかドキドキ。

そうこうしていると開演の18:30を迎えました。

このような形で生演奏のクラシック音楽を聴くこと自体、初めての経験です。

演奏曲目を見てみると…

モーツァルト 弦楽四重奏曲第4番ハ長調k.157

ドホナーニ 弦楽三重奏のためのセレナーデハ長調Op.10

モーツァルト 弦楽四重奏曲第14番ト長調「春」k.387

モーツァルトは知っていても、ドホナーニって誰?

と思いましたが、そんな名前は横に置いといて、純粋に音だけを聴くことにしました。

目を閉じればバイオリンの生きた音がそこにはありました、手を伸ばせば届きそうなところに。

そして耳を介する音源が、目を閉じたことによって瞼のスクリーンに映し出される光源となり、

まるでステレオの音量インジケータのようにそれは激しく光り輝き、

さらにその音の動きは円のようになめらかに空間を駆け巡るのです、

時に重々しくゆっくりと、時に稲妻のような速さをもって。

“It is the art of air.”

堂本印象の名画に囲まれて、ジュネスの崇高な調べが空間を満たす…

気がつけば、ボクの体の隅々までその調べが染み渡るのを感じました。

演奏が終わった後の、あの韻々とした余韻…

なんて心地いい…

あ!ドホナーニ、調べてみました。

エルンスト・フォン・ドホナーニ…ハンガリー人の音楽家・指揮者・ピアニスト。

ブラームスの流れを汲む、19世紀ロマン主義音楽の継承者。

すばらしい曲に敬意を表します。

※breeze そよ風

著者のプロフィール

中里楓です。「京都をもっと好きになる!」「アートが好き!」「カフェが好き!」この3つのコンセプトをもとに京都の魅力を探し歩いてます。時空的にも空間的にも京都にはひとを惹きつけるものがいっぱい。そんな京都的小宇宙を精いっぱいご紹介します。

ボランティアライター・

ボランティアブロガーの皆様

-

アカサカさん

アカサカさん -

AKIさん

AKIさん -

賀茂茄子さん

賀茂茄子さん -

azukiさん

azukiさん -

Nao.Takaさん

Nao.Takaさん -

chakotakoさん

chakotakoさん -

chamuさん

chamuさん -

Chisa Shojiさん

Chisa Shojiさん -

めぐるさん

めぐるさん -

無一さん

無一さん -

まこさん

まこさん -

ウルトラの母さん

ウルトラの母さん -

キタムラジュンコさん

キタムラジュンコさん -

risatoさん

risatoさん -

はやしまきこさん

はやしまきこさん -

ナオトさん

ナオトさん -

Caluさん

Caluさん -

HIPPOさん

HIPPOさん -

ひるやまさん

ひるやまさん -

アキホートンさん

アキホートンさん -

さくらむくおさん

さくらむくおさん -

いなこさん

いなこさん -

かんなさん

かんなさん -

中里 楓さん

中里 楓さん -

keicoさん

keicoさん -

キンタさん

キンタさん -

きんとよさん

きんとよさん -

KAさん

KAさん -

Kohji Oonoさん

Kohji Oonoさん -

おこめさん

おこめさん -

たけうまさん

たけうまさん -

此糸さん

此糸さん -

licoluiseさん

licoluiseさん -

まなてぃさん

まなてぃさん -

アイナエさん

アイナエさん -

阿月猫さん

阿月猫さん -

めいさん

めいさん -

目目沢ミコさん

目目沢ミコさん -

もりやすみきさん

もりやすみきさん -

ナミキ・キヨタカさん

ナミキ・キヨタカさん -

虹の会さん

虹の会さん -

有丘糺さん

有丘糺さん -

大石 ゆうさん

大石 ゆうさん -

岡田 慶子さん

岡田 慶子さん -

小野寺香奈さん

小野寺香奈さん -

soraさん

soraさん -

ぷちりんごさん

ぷちりんごさん -

sachihoさん

sachihoさん -

TOSHIさん

TOSHIさん -

白くま子さん

白くま子さん -

そらさん

そらさん -

kotohaさん

kotohaさん -

柚子さん

柚子さん -

GYSPY KYOTO !さん

GYSPY KYOTO !さん -

たまりこさん

たまりこさん -

tengoku10さん

tengoku10さん -

sayokoさん

sayokoさん -

もりのうさまるさん

もりのうさまるさん -

ツツジさん

ツツジさん -

梅田たけしさん

梅田たけしさん -

Watada Mieさん

Watada Mieさん -

yoshikoさん

yoshikoさん -

ゆうたんさん

ゆうたんさん -

ほたるさん

ほたるさん

総合月別アーカイブ

- 2020年3月 (13)

- 2020年2月 (15)

- 2020年1月 (13)

- 2019年12月 (14)

- 2019年11月 (17)

- 2019年10月 (17)

- 2019年9月 (14)

- 2019年8月 (11)

- 2019年7月 (16)

- 2019年6月 (16)

- 2019年5月 (16)

- 2019年4月 (10)

- 2019年3月 (14)

- 2019年2月 (12)

- 2019年1月 (14)

- 2018年12月 (8)

- 2018年11月 (19)

- 2018年10月 (23)

- 2018年9月 (18)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (9)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (6)

- 2018年4月 (6)

- 2018年3月 (8)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (7)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (5)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (7)

- 2017年2月 (5)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (9)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (8)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (10)

- 2016年4月 (5)

- 2016年3月 (12)

- 2016年2月 (14)

- 2016年1月 (6)

- 2015年12月 (8)

- 2015年11月 (15)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (11)

- 2015年8月 (8)

- 2015年7月 (18)

- 2015年6月 (9)

- 2015年5月 (17)

- 2015年4月 (11)

- 2015年3月 (8)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (6)

- 2014年12月 (28)

- 2014年11月 (20)

- 2014年10月 (12)

- 2014年9月 (12)

- 2014年8月 (22)

- 2014年7月 (15)

- 2014年6月 (27)

- 2014年5月 (42)

- 2014年4月 (20)

- 2014年3月 (13)

- 2014年2月 (20)

- 2014年1月 (21)

- 2013年12月 (46)

- 2013年11月 (27)

- 2013年10月 (21)

- 2013年9月 (27)

- 2013年8月 (34)

- 2013年7月 (21)

- 2013年6月 (15)

- 2013年5月 (32)

- 2013年4月 (42)

- 2013年3月 (27)

- 2013年2月 (12)

- 2013年1月 (14)

- 2012年12月 (9)

- 2012年11月 (11)

- 2012年10月 (6)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (12)

- 2012年7月 (10)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (9)

- 2012年4月 (5)

- 2012年3月 (9)

- 2012年2月 (11)

- 2012年1月 (9)

- 2011年12月 (7)

- 2011年11月 (13)

- 2011年10月 (10)

- 2011年9月 (8)

- 2011年8月 (13)

- 2011年7月 (10)

- 2011年6月 (4)

- 2011年5月 (7)

- 2011年4月 (7)

- 2011年3月 (4)

- 2011年2月 (5)

- 2011年1月 (4)

- 2010年12月 (13)

- 2010年11月 (7)