【レポート】リニューアル記念名品展Ⅱ「続・帰ってきた泉屋博古館 近代の美術、もうひとつの在り方」(泉屋博古館)

泉屋博古館のリニューアル記念名品展、第2弾は明治以降の近代日本美術を特集。普段は泉屋博古館東京に所蔵されている作品を中心としたラインナップで、住友家の近代美術コレクションの傾向や特徴を紹介しています。

サブタイトルに「近代の美術、もうひとつの在り方」とある通り、通常の近代美術展とは少しテイストが異なり、「個人コレクション」としての近代美術の在り方に注目した構成になっているのが本展のポイント。レポートでその様子をご紹介します。

※本記事は6月の取材時の内容に基づきます。時期により展示内容が異なる場合がございますが、予めご了承ください。

「展覧会」の出現が生んだ近代美術

リニューアル記念名品展Ⅱ「続・帰ってきた泉屋博古館 近代の美術、もうひとつの在り方」展示風景より

第1章では展覧会と住友家の関連に注目。主に住友家が買い上げた展覧会出品作が紹介されています。

明治以前の日本の美術は、公家や大名、商人など個人が自分の手元で楽しむか訪れた数人の客に見せるスタイルが主体。それに対し、明治以降に入ってきた「展覧会」のスタイルは、一か所にたくさんの作品をまとめて並べ、一定期間不特定多数の人に広く公開するという全く逆の見せ方です。そのような場では多くの作品のなかで埋もれない、人目を引く表現が求められます。

そして同時期に帝展・文展といった公募展が芸術家たちの登竜門として整備されたことで、展覧会の重要度はさらに上昇。結果、目につきやすいよう作品は大型化し、かつ新しい表現や技巧に取り組んだものが増え、日本の近代美術の"王道"となっていきます。

香田勝太《乱菊図》大正3年(1914)泉屋博古館東京

第8回の文展出品作。屏風・銀地という日本画の媒体に油彩で野の草花を描いた、日本画と洋画の表現の融合を試みた作品。草花の描写はモネなど印象派の絵を思わせるの点描調になっています。

香田勝太は東京美術学校(現・東京芸大)出身。黒田清輝らに学び、藤田嗣治の同級生でもありました。

住友家も芸術家たちの冒険心に理解を示し、作品を買上げすることで支援を行っていました。ここで特徴的なのはあまり現在では知名度の高くない作家の作品も多いこと。これは住友家は展覧会での評価もさることながら「自分の邸宅で飾る」こと、つまり実際に生活に取り入れることを念頭に作品を選んでいたためだそう。個人コレクターならではの視点を保ち続けていたことがうかがえます。

近藤千尋《青銅器博古館》平成2年(1990)泉屋博古館東京

中にはこんなユニークな作品も。法隆寺や高松塚古墳の壁画模写を手掛けた京都の画家・近藤千尋氏の作品で、その名も《青銅器博古館》!近年再発見されたものだそうで、描かれているのはもちろん、泉屋博古館の青銅器館の展示風景(リニューアル前)。モチーフのご縁から住友コレクションに加えられた作品のようです。

住友家と博覧会の縁

リニューアル記念名品展Ⅱ「続・帰ってきた泉屋博古館 近代の美術、もうひとつの在り方」展示風景より

第5回内国勧業博覧会出展作品のコーナー。

展覧会の一角には、住友家と特にかかわりの深かった第5回内国勧業博覧会(明治36/1903年)の出品作を集めたコーナーが設けられています。

第5回内国勧業博覧会は大阪、今の天王寺公園周辺を会場に開催されました。当時住友家はすぐ近くに邸宅を持っていたこともあり、とても縁深い博覧会になったのだそう。この頃は戦意高揚が求められる風潮であったためか日本神話モチーフが多いなど、時代背景の影響も見られます。

なお、当時は工芸品は「工業製品」として認識されており、展覧会の後は美術品というよりも家具・インテリア用品として扱われていたそうです。

仲間との交流が生んだ近代美術

第2章では展覧会ではなく、住友家や作家たちとの個人的な交流の中で生まれた作品を中心に紹介されています。

積極的に美術品収集や芸術家支援を行っていた住友家の十五代・春翠は、江戸時代から続く文人趣味の傾倒者でもありました。 文人趣味には、同好の士と作品を楽しんだり、贈り合う文化があります。個人との交流の中でさまざまな魅力的な作品が生まれました。

村田香谷《花卉・文房花果画巻》明治35年(1902)泉屋博古館東京

鉢植えや金魚鉢などに混じり、真ん中に青銅器らしきものが描かれています。

こちらは春翠の友人だった画家・村田香谷の絵巻物。さまざまな花や野菜、果物と一緒に文房具や美術品が描かれていますが、よく見ると中国青銅器らしきものも見られます。(泉屋博古館の青銅器館で見覚えがあるものも...)友人が持っている美術品を絵に描いてプレゼントしたというユニークな作品です。

富岡鉄斎《胎笑大方(いしょうたいほう)》大正4-13年(1915-1924)泉屋博古館東京

こちらは幕末明治の文人画家・富岡鉄斎の扇複数点で構成された《胎笑大方(いしょうたいほう)》。扇自体はその時々に鉄斎が即興で手描きしていたもので、後に鉄斎の友人で金工作家の秦蔵六が集めた扇を箱にまとめて鉄斎のところに持ち込み、「箱にタイトルをつけてくれ」と頼んだものだそうです。

基本的に即興で描いた作品のためか、鉄斎がつけたタイトルには「世間に笑われるような未熟な絵です」と謙遜の意が込められているとか。そんな名付け方も、親しい間柄故でしょう。住友春翠は秦と交友があったため、秦の没後に遺族から託されたとのこと。

人と人の個人的なつながりによって成立し、今まで守り伝えられた作品です。

住友家を彩った近代美術

第3章では住友家の邸宅を彩る調度品として作られた作品を中心に紹介されています。大阪・天王寺にあった住友家の邸宅は、当時大阪に迎賓館的な施設が少なかったため、半ば公的施設のように使われたこともあり、お客様を迎えるための調度品を整える必要があったそう。そこで住友家では個人的に作家に注文してあつらえた美術品をその時々に合わせて入れ替えて使用していたそうです。

木島櫻谷《燕子花図屏風》大正6年(1917)泉屋博古館東京【展示は7/21まで】

こちらは明治大正期に活躍した京都画壇の画家として近年注目を高めている木島櫻谷の燕子花図屏風。住友家に数多くの作品を納めた櫻谷ですが、これは春夏秋冬の季節に合わせて制作したうちの1点で、夏用の作品です。(後期は秋の菊花図屏風に展示替)

香田勝太《春秋草花図屏風》大正6-7年(1917-18)泉屋博古館東京

《乱菊図》と同じく銀地に油彩で草花を描いていますが、点描表現は控えめになっています。

こちらは香田勝太の《春秋草花図屏風》。展覧会の冒頭に登場した《乱菊図》をきっかけに住友家が香田を気に入り、改めて邸宅での調度品として注文した作品。香田も展覧会ではなく家で使う家具であることを意識し、落ち着いた雰囲気に調整したようです。

面白いのが、同じ建物で使われる前提だったためか、どちらの屏風も全く同じ寸法で作られていること。また、展覧会向けの作品に対し、モチーフを下の方に重心を置いた構図で描いている点もポイント。ケースや段に載せて展示する展覧会とは違い、家で屏風を使うときは床に直置きします。そのため見る人の視点が展覧会より低くなることを見越して描かれているそうです。

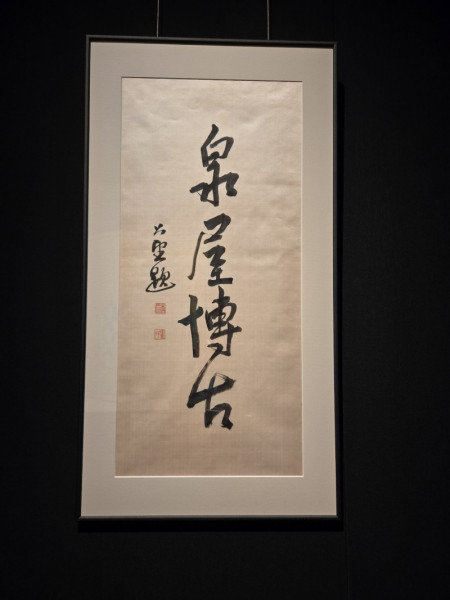

西園寺公望《泉屋博古》大正~ ~昭和時代(20世紀)泉屋博古館

展覧会の締めくくりには、住友春翠の兄・西園寺公望による「泉屋博古」の書が置かれています。現在、青銅器館の入口に掲げられている扁額の元になったものです。書かれた時期の詳細は不明だそうですが、弟・春翠のコレクションをまとめてつけられた「泉屋博古」の名が今では美術館の名前になっている、泉屋博古館の"原点"がここにあります。リニューアルという新たなはじまりの節目に相応しい一品です。

近代美術といえば文展・帝展に入選し高く評価された作家の作品が並ぶイメージが強いですが、今回紹介されているのは、個人のコレクション。展覧会という世間的評価だけではない、異なる文脈が加わって選ばれた作品群です。

出来が素晴らしい、新しい表現技術を確立した、もちろんそれも素晴らしいことですが、誰かが「それが好き」「生活の中に取り入れたい」「自分の手元に置いておきたい」「思い出を感じたい」そんな思いからも素敵な作品は見出される。

美術品の価値を定めるものは何なのか?それを改めて教えてくれる展覧会でした。

展覧会の開催は8/3(日)まで。

■ リニューアル記念名品展Ⅱ「続・帰ってきた泉屋博古館 近代の美術、もうひとつの在り方」(泉屋博古館)

なお、展示室外のホールには、京都工芸繊維大学建築学科の学生さんによる青銅器館の建物の模型が展示されています。東山の麓故に傾斜がある土地の形状、そして建物の役目を踏まえた構造の分析がされていて、建築好きさんにおすすめの大変興味深いコーナーになっています。こちらもぜひチェックを!