【レポート】きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)

京都国立近代美術館で開催されている「きもののヒミツ 友禅の生まれるところ」展。

2025年に創業470周年を迎えた京友禅の老舗「千總ホールディングス」のコレクションを中心に、京都国立近代美術館の所蔵作品などを加えて紹介するきものの展覧会です。

といっても、ただ単にずらりときものが並んでいる...という展覧会ではありません。この展覧会ではきものを「着ることを前提とした装飾美術」=‟着るアート"として定義。

その上で、きもの絵柄やデザインがどう作られてきたのかを、各時代の絵画や、デザイン画集、見本帳なども交えて紹介するという内容になっています。

本記事では内覧会での取材をもとに、その様子をご紹介します!

※記事内の写真は前期の展示の様子です。後期は展示替が行われるため、観覧時期により展示内容が異なる場合があります。予めご了承ください。

平面と立体のあいだ。

京友禅の老舗のコレクションでひもとく、"着るアート"きもののヒミツ。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第一章の展示風景。近世の小袖が並びます。

最初から人の体の形にあわせて立体になるように作る洋服とは異なり、きものは直線的に裁断した反物(四角い布)を継ぎ合わせたものであり、人が着ていない状態では平面になり、着ると立体になります。

この「平面にも立体にもなる造形性」こそ着物の特質であり面白さである、と本展の企画担当である京都国立近代美術館の大長智広主任研究員はお話されていました。

展覧会では、「きもの」は人が着た状態をイメージできるように立ち上がった状態で展示し、着物のデザインをまとめたカタログにあたる「ひな形本」、着物のデザインのもとになった絵画作品や染色図案などの平面資料を交えることで、平面と立体、双方の「きもの」の姿を味わえる構成になっています。

ちなみに、展示作品の約8割は千總ホールディングスのコレクション。

これまでも出展元自身のギャラリー(千總ギャラリー)などで随時コレクションの公開は行われていましたが、ここまでまとまった数を一挙に公開したのは初めての機会だそうです。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第一章の展示風景。垂れ幕はひな形本の一部を拡大したもの。

第一章では、近世(江戸時代)のきものと、当時のひな形本を紹介。ひな形本は全49冊が並びますが、ここまでの数を展示するきもの展は他に類がないそう。おおよそ時系列順に並んでいるので、当時のデザインのパターンや移り変わりをじっくりと見ることができます。ひな形本と似たデザインのきものを探しながら鑑賞するのも良さそうです。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第一章に展示されているひな形本。

ひな形本に載っているのはほぼ背面のデザイン。もちろん着た時の姿も大切ですが、基本的にきものは「平面」の状態での図柄の見え方で選ばれるものであったことがわかります。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第二章の展示の様子。屏風など大型作品も多数並びます。

第二章では、日本画家が手掛けたきもののデザインに注目。幕末にはきもののデザインはマンネリ化けしており、これに危機感を抱いた当時の千總当主・12代目西村總左衛門は、京都画壇の日本画家たちに下絵を依頼し、今までにない新たなきものを生み出そうとしました。

ここでは、そんな千總と縁深い日本画家の作品や実際に手がけた下絵、それをもとに作られたきものや裂地が紹介されています。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

幸野楳嶺による花鳥画譜(デザイン画集)。きもの以外にも使える仕様になっています。

ここで登場するのは岸竹堂や今尾景年、幸野楳嶺、木島櫻谷など、いずれも京都画壇を代表する画家たちばかり!江戸時代などもっと前の時代の画家の作品もあり、新しいデザインを生み出すため、きものの作り手たちが絵画を積極的に研究していた姿勢がうかがえます。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

神坂雪佳の作品コーナー。右手前から雪佳による原画、反物、きものが並びます。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

雪佳の原画をもとに現代に改めて作られたきもの。

同じデザインでも色構成を変えることで違った印象に。時代に合わせてデザインが活かされています。

下絵や原画からきものへどのようにデザインを落とし込むかの過程がよくわかるのが、明治大正期に活躍した画家・図案家の神坂雪佳の作品。展示では下絵とそれを元に作られた友禅染の反物・きものが並んでいます。画家の下絵をもとにしつつも、フレーミングや色替えをすることでバリエーションが作られていく過程が示されています。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第三章の展示風景。こちらも反物風の垂れ幕が目を引きます。

第三章ではファッションとしてのきものデザインの変遷に目を向けます。ここでは主に明治末期から近代にかけて千總で使われていたきもののデザインをまとめた見本帳(カタログ)や裂地、反物などを中心に展示。また、きもののデザインを陶芸作品などで用いた作品もあり、きものと他の工芸との関連性も紹介されています。

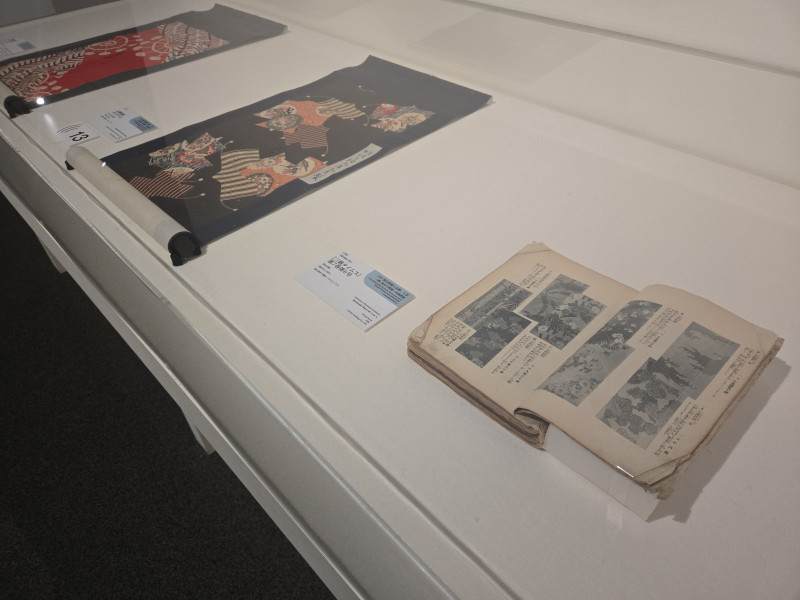

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

アール・ヌーヴォー風デザインのきもの下絵と反物、そして工芸作品。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

手前は三越が発行していた商品カタログ誌『三越タイムズ』。

隣に展示されている反物も掲載されています。

明治の終わりから昭和期には百貨店主催できもののデザインの公募展を開催したり、新作発表のショーを行ったりと、きものが日本のファッションやデザインの流行最前線となっていました。

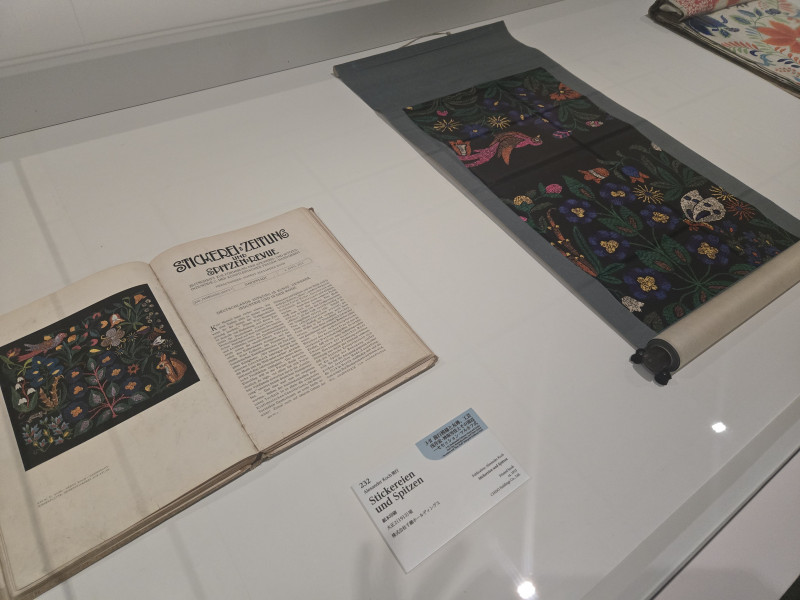

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

ヨーロッパの刺繍布を友禅染に落とし込んだデザイン。

なんと刺繍の一針一針を色の線としてそのまま再現しています!

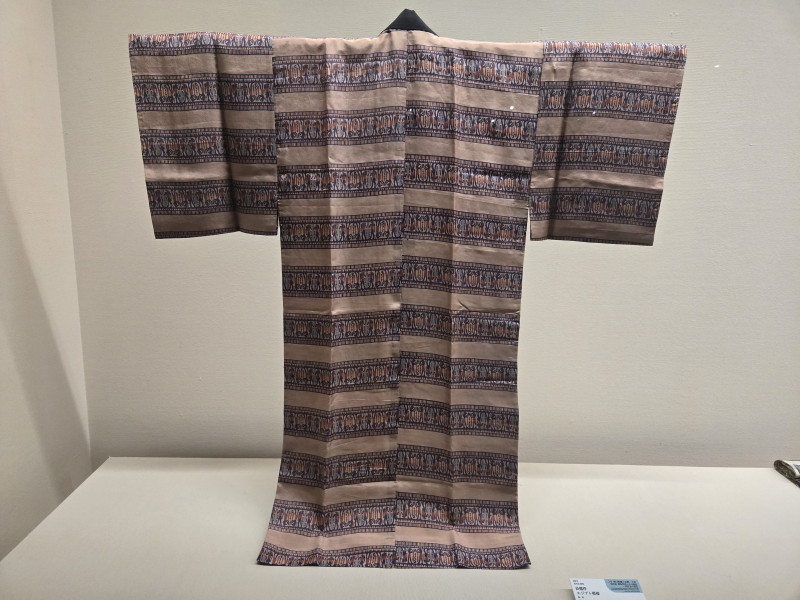

また、千總のようには早くから海外の万博に出品をするなどしていたメーカーは珍しい布地やデザイン資料を蒐集しやすい環境にあったため、積極的に斬新なデザインのきもの制作に取り組んでいたそうです。展示品にもユニークなデザインのきものや反物が多数。琳派風や素朴でユーモラスな大津絵といった日本の美術に材をとったものもあれば、エキゾチックなエジプト風やアール・ヌーヴォー、アール・デコなど海外のデザインを取り入れたものまで、そのバリエーションの豊富さに驚かされます。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

エジプト風のデザインのきもの(長襦袢)。

明治期に活躍した近代洋画の先駆者・浅井忠のデザイン。

しかし戦後から現代にかけて、人々の普段着は一気に洋服が主体になると、きものは晴れ着・フォーマルな場で着るものとして扱われ、次第にクラシカルで定型的なデザインが主体に。そして日本文化、伝統の象徴として認識されるようになっていきます。"新しさ"を生み出してきたものが、逆に"伝統"を求められるようになっていったともいえます。

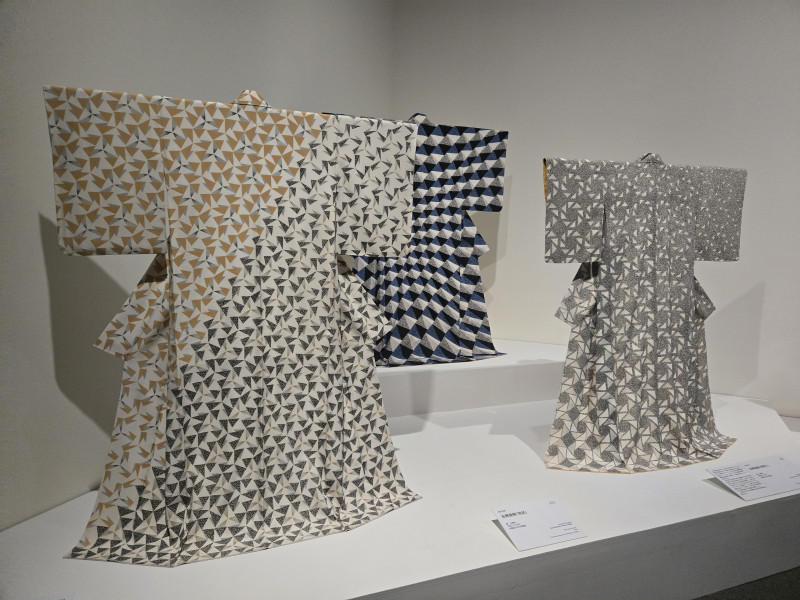

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第四章の展示の様子。

最後の第四章では、アートとしてのきものに注目。前章で取り上げられたファッションとしてのきものはデザインに重点が置かれていましたが、こちらは美術と衣服/平面と立体、双方を行き来する「きもの」という媒体ならではの表現の世界を展観しています。

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ(京都国立近代美術館)展示風景

第四章の展示の様子。

ここで紹介されるのは、主に戦後に活躍した人間国宝の友禅染作家5名による作品。きものを大きなキャンバスのように使った絵画のような作品もあれば、着た時に左右で絵柄が異なる「片身替わり」というきものならではの見せ方を利用した作品も。各作家が自身の美意識をどのように「きもの」という媒体に落とし込んだのかが見どころです。

ファッション、デザイン、アート、平面絵画と立体造形、ひとつの媒体でこれだけの側面をもつ「きもの」。

現代の「きものは日本の伝統文化の象徴」という認識で見てしまいがちですが、実際には加えて新しい表現を生み出す源泉、様々な流行のデザインの発信地としての役目も持っていたこと。きものが日本の文化においてどれだけ大きな存在であったかを多彩な角度で感じられる展覧会でした。

きものに詳しい人もそうでない人も、「きもの」の奥深さや面白さを十分感じとれるのではないでしょうか。

また、展示品の大半の出展元である千總ホールディングスでは「きもののヒミツ」展と並行して、自身のギャラリーにて現代作家・加藤泉さんとコラボレーションした新作きもの作品の展覧会「加藤泉×千總:絵と着物」を9月2日まで開催しています。

こちらは第2章で紹介された、同時期の異分野の画家たちと協力して新たなきもの図案を生み出していたことにに倣い、現代のアーティストに「きもの」という媒体で新たな作品を生み出してもらうという試み。異分野の作り手の目からきものを見つめ直すという、「きもののヒミツ」展の対となるような企画となっています。

こちらも併せて鑑賞すると、より「きもの」の世界を深く味わえることでしょう。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」展の開催は9月15日まで。

※記事内の会場風景は7/18時点のものです。現在は一部作品を展示替えしています。