【レポート】円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)

江戸時代初期、約30年に渡って日本各地を巡り、訪れた先々で12万体もの仏像を彫り遺したと伝えられる僧・円空。彼の作った木像は現在確認されているだけで5400体以上にのぼります。

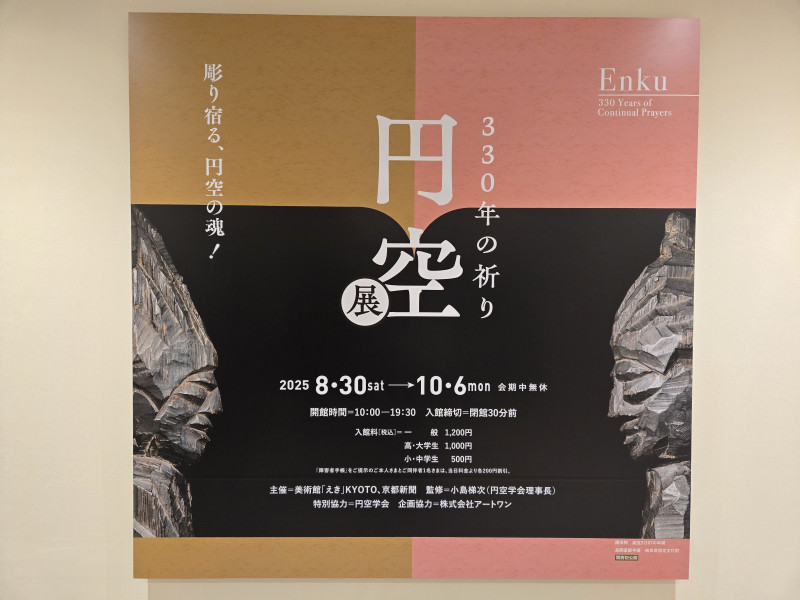

2025年はその円空が没して330年となることを記念し、現存する円空像から特に優れた作品約150点を厳選して紹介する展覧会「円空展 330年の祈り」が、美術館「えき」KYOTOで8/30から開催されています。

今回はその展示の様子を、内覧会での取材をもとにご紹介します!

※画像は全てメディア内覧会時に許可を得て撮影したものです。一般の方の撮影は不可となっておりますのでご注意ください。

※一部、時期により取材時とは展示が異なっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

円空とはどんな人?

円空は、江戸時代初期の寛永9年(1632)、美濃国(現在の岐阜県)に生まれたとされています。母の死(長良川の洪水被害説があります)をきっかけに出家した彼は、修験僧となり山岳修行のため全国行脚の旅に出ます。仏像を彫り始めたのは32歳からとされ、以来64歳で亡くなるまで、円空は訪れた各地に足跡を残すかのように神仏の像を彫り、その土地の人々に託していきました。

今回の展覧会では、その円空の歩みを前半(32歳~47歳)「上求菩提」と後半(48歳~晩年)「下化衆生」二つの章に分けて、時系列順に作品を紹介しています。ちょうど円空の旅路を、円空仏たちとともに辿っていくような構成です。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

《護法神》延宝2(1674)年頃 長間薬師寺(岐阜県)蔵

会場にで最初に迎えてくれるのは2体の護法神像。

本展監修者の小島梯次先生(円空学会理事長)によれば、鋭い彫りと大胆に簡略化した刻線を特徴とする円空独自の造形スタイルが良く表れている作品とのこと。

円空の《護法神像》は現在58点が確認されていますが、実際は何の像かわからず便宜上そう呼ばれていいる場合も多いとか。小島先生は、円空が「我自ら護法神とならん(自分が仏法を守り人々を救う護法神の役目を果たそう)」という決意を和歌に残していることから、「護法神は円空が自分の姿を彫った自己像ではないか」と考えておられるそうです。

自分の表現、自身の悟りの境地を求めた前半期「上求菩提」

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

円空が仏像作りを始めたばかりの時期の作品。頭の螺髪まで丁寧に彫られた繊細な作風です。

「上求菩提」は、円空が自らの作風や自分の悟りを見定めようとした模索の時代の作品群となっています。

まだ円空が像を彫り始めたばかりの頃の作品は、仏像の「型」、いわばルールに忠実に、丁寧な造形で作られています。これが10年程後になると、荒々しく角ばった、ノミの彫り跡を活かした円空らしい抽象的な表現に変化しています。この間に円空は修験道の聖地・大峰山(奈良)で厳しい修行を積むなどし、大きく心境の変化があったようです。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

《護法神》延宝2(1674)年 少林寺(三重県)蔵

背景の絵も円空自身の筆によるもの。原本がすぐ近くに展示されています。

円空の抽象性の強い作風が確立したとされる作品が、木の根元に顔をザクザクと彫っただけという《護法神像》。素材のかたちをそのまま活かした円空の抽象表現は現代美術の彫刻にも通じます。

実際、円空は一時存在が忘れられた時代がありましたが、後世になって美術彫刻の作家が円空仏を発見・紹介したことが円空ブームの一因となったそうです。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

大小さまざまな木っ端仏たち。観音様に護法神、烏天狗や役行者など、種類も多種多様です。

小島先生が円空の仏像作りの姿勢が良く表れている作品として挙げているのが、愛知県・荒子観音寺の千面菩薩像。さまざまな木の破片を削って作った「木っ端仏」と呼ばれる仏像たちです。文字通り木の切れ端に顔を彫っただけのとても簡素な仏像ですが、素材の形や節、割れを活かした唯一無二の表現になっています。

円空は「たとえどんな朽ちた木からでも衆生を救う神仏像を彫るつもりだ」といった意味の和歌を自ら詠んだそうです。木っ端仏はその信念の体現。どんなところにも、どんな人のそばにも神仏は存在すると示してくれているようです。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

右から2体目が不動明王。厳しさの中に優しさを感じられる表情です。

円空は不動明王などの像もよく作っていますが、通常は邪気を払い悪から人を戒める「憤怒相」という怒りの表情をしているものですが、円空のものは厳つさを残しつつ微笑みをたたえた表情が特徴的です。

円空が生きた時代は災害や飢饉も続き困窮の中にいた人も多い、いわば末法の時代。そんなときだったからこそ、人々が心を寄せやすい穏やかな表情の像を造っていたのかもしれません。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

左端の十一面観音菩薩像(延宝5年/1677年頃 岐阜・神光寺蔵)、観音さまとは思えない怖い顔!

逆に、本来穏やかな顔の十一面観音菩薩に憤怒相をさせてしまったという作品もあります。これは観音菩薩に不動明王の役目も担ってもらおうとした表現だそうで、いわば「仏像の多機能化」。いくつもの仏像を用意せずとも、一つの像で色々な救済ができるようにしてしまったのです。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

《十二神像》延宝元(1673)年頃 正覚寺(愛知県)蔵

写真真ん中が円空自身がモデル?といわれる申像。

今回の展示作品のなかには関西初公開、また一般公開も初めてという貴重なものもあります。

そのうちのひとつがこの十二神像です。一本の丸太を二つに割って作られたもので、対になる像が背中合わせで合う構造になっています。

仏教と神道双方の特徴を併せ持つ修験道は山岳信仰と結びつきが強く、円空自身も白山神など山岳信仰由来の神に崇敬が篤かったため、山の木そのものに宿る神仏への敬意を示す意味でもできるだけ元の形を残そうとしたようです。

ちなみに円空はちょっとした遊び心か、時々自分を模した自己像を作っていたそう。十二神像のなかでは申神(円空は申年生まれのため)がそれにあたるそうです。「他にも自己像と呼ばれる作品を並べているので、見比べて楽しんでほしい」と小島先生も仰っていました。

庶民救済のための仏像を生み出した後半期「下化衆生」

円空は48歳の時、夢に現れた白山神から「あなたの彫る仏像は真の仏」とお告げを受けます。後半「下化衆生」ではそれ以降の作品が紹介されています。この頃から円空の布教姿勢や仏像の造形にも変化が見られ、さらに表現のバリエーションが増えていきます。それは民間信仰由来の仏様だったり、土地の神様だったり、セオリーでは作る表現を省略したりアレンジしたりと、「なんでもあり」と言っても良いほど。

大きさも、小さな手のひらサイズのものもあれば、お寺の本尊として飾られていた巨大なものまで様々です。円空は訪れた土地の人の暮らしやニーズに合う仏様や神様を作り遺していったと考えられます。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

色々な青面金剛神たち。僧侶と尼僧が一緒にいるのは右から2体目。

なかでもユニークな作品のひとつが、こちらの青面金剛神像。青面金剛神とは、仏教の経典には登場しない、庚申信仰という民間信仰から生まれた仏神です。疫病を避け健康を守る力があるとされ、基本的に六本腕で「見ざる聞かざる言わざる」の三猿とともに憤怒相(怒った顔)で表されます。しかし円空の青面金剛神は、厳つい顔ながら口角を上げた微笑み顔。腕も二本にしたり、三猿を敢えて省略していたり、僧侶と尼僧を童子のように付き従わせてそちらに三猿のようなポーズをとらせたり大胆にアレンジしています。

オリジナリティやユーモア、茶目っ気といった作家性を取り交ぜてくるところに、円空自身の親しみやすい性格が表れているかのよう。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

《十一面観音菩薩》元禄2(1689)年 大平観音堂(滋賀県)蔵

また、円空はよく仏像に墨書で作った時の記録や仏像の名前を残しています。その一つが、こちらの十一面観音立像。高さ180㎝もある円空仏の中でも特に大きな作品で、腹部が少し膨らんだ姿をしていることから、地元では安産のご利益があると信じられてきたとか。いつの間にか新たなご利益が生まれているところ、円空仏の懐の深さや人々との距離の近さを感じさせます。

この作品の背中には円空自らの墨書が残っており、「桜の木を伐り出し、仏像を作る前の祈祷を行い、1日で彫り、翌日には開眼供養をした」と、たった4日で作ったという旨が記されています。円空は自分で儀式から制作まで全工程を一人でこなす、いわばワンストップ制作をしていたことがわかります。「だからこそ円空は人の指示にとらわれず、自分の意思通りに個性的な仏像を作ることができたのでしょう」と小島先生は仰っていました。

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

つい最近新発見された円空仏たち。

仏壇から見つかったとのことで、手のひらサイズの小さなものです。

近年でも円空仏は新たに見つかっており、展覧会の最後にはつい最近発見されたばかりの円空仏が紹介されています。円空仏の多くは地方の小さなお寺や山間の集落のお堂、民家の神棚や仏壇から見つかることが多いといいます。円空がお寺の規模に関わらず、訪れたその場その場でその地の人々のための仏像を作っていた証左ともいえます。

まだまだ円空仏は未発見のものが多数あるそうで、今後は仏壇しまいなどで見つかることが増えそう、とのこと。人の暮らしのそばに潜み、ひょっこりと現れる円空仏は、円空の想いが今も息づいているかのようです。

時を越えて伝わる、円空の祈りのかたち

円空展 330年の祈り(美術館「えき」KYOTO)展示風景より

円空仏はとことん独特で、そして庶民的。見ていると思わずくすりと笑ってしまうようなユーモアにあふれたその造形は、荘厳さよりも親しみやすさが強く感じられます。

小島先生は「円空展の目玉作品はどれか、と問われたら、全てですと答えます。なぜならすべての作品に円空の魂が込められているから」と仰っていました。

自分の意思に従い、自分の作りたい表現で作品を彫り続けた円空。大きなものから小さなものまで、そのすべてに円空の「人に寄り添う仏像を作り、人々を救いたい」という思いが宿っている。だからこそ300年以上の時を越え、今も多くの人を魅了し続けているのかもしれません。

展覧会の開催は10/6まで。

この機会に、円空仏たちに会いに行ってみてはいかがでしょうか?

きっと自分の心に寄り添ってくれる仏像が見つかるはずです。