【レポート】生誕151年からの鹿子木孟郎―不倒の油画道―(泉屋博古館)

正統を求めた「不倒」の画家、鹿子木孟郎の物語

明治以降の日本の近代洋画は黒田清輝をはじめとする「外光派」印象派に学んだ明るい表現が主流となっていましたが、逆に、印象派以前の古典的な西洋絵画表現に学んだ重厚で堅牢な表現を追求する画家たちもいました。その代表者のひとりが、鹿子木孟郎(かのこぎたけしろう)です。フランスの古典派絵画を学び、日本に本格的な「写実」表現をもたらした鹿子木は、京都を拠点に関西美術院や太平洋画会・文展の中心的画家として活躍し、日本洋画の発展に貢献しました。

そんな鹿子木孟郎の画業を本格的に紹介する展覧会が、鹿子木の活躍した京都の泉屋博古館で開催されています。

※この記事は2025年9月末の取材内容に基づきます。観覧時期により、展示内容が異なっている場合がございます。予めご了承ください。

不倒の油画道のはじまり―鹿子木孟郎の青春

鹿子木孟郎は1874年(明治7年)、旧岡山藩士・士族の三男坊として生まれました。明治維新から間もない当時、士族は社会制度の変化により職を失ったり、慣れない商売に失敗して困窮する人が多くいました。鹿子木の家も同様で、鹿子木は小学校を卒業するのがやっとという状況だったそうです。そこで鹿子木は、自分の得意な絵で身を立てようと決意します。

展覧会の冒頭には14、5歳の頃の鹿子木が描いた絵が展示されていますが、この時点で非常に写実的で、優れた観察眼と写生の感覚が見て取れます。

鹿子木孟郎《野菜図》1888年(明治23年) 府中市美術館蔵【前期のみ展示】

鹿子木14歳のころ、地元の画塾「天彩学舎」に通い始めたころの作品。

鹿子木は18歳で上京し、日本で最初に本格的な西洋絵画を教えたイタリア人画家フォンタネージに学んだ小山正太郎が主宰する画塾「不同舎」に入塾。西洋画表現の基礎を学びます。

当時、日本の洋画壇は黒田清輝をはじめとする「外光派」の印象派風の画風が席巻し「新派」とも呼ばれ東京美術学校(現・東京藝術大学)などはこちらが主流となっていました。対して不同舎が教えていたのは印象派以前の古典的な写実表現で、新派に対して「旧派」、または重厚な色調を揶揄されて「脂(やに)派」とも呼ばれていました。

また、新派は薩長閥など明治維新の"勝ち組"藩の出身者が多く、不同舎は佐幕派やその他の藩の出身者が中心だったためか、新派側に反骨心を持っていたり、絵を生業にすることに熱心でハングリー精神旺盛な生徒が多かったといいます。

鹿子木も外光派の表現にはあまり興味を示さなかったようで、己の描きたい「写実」を究める道へと進みます。

「生誕151年からの鹿子木孟郎」(泉屋博古館)展示風景

不同舎時代に鹿子木が描いた風景スケッチ群。

展覧会では、不同舎時代に鹿子木が描いた多くのスケッチや肖像画が並びます。

風景のスケッチは鉛筆のみで影の濃淡が丁寧につけられており、それだけで画力の高さが伝わってきます。絵具を買う余裕がなかったぶん、鹿子木は鉛筆の白黒だけで立体感や光の加減を描き出す技量を身につけました。描かれているのは上野の不忍池、渋谷、葛飾などで、今では失われた農村地帯だった頃の東京近郊ののどかな景色を今に伝えています。

鹿子木孟郎《横向きの男》1893年(明治26年)府中市美術館【前期のみ展示】

外光派(新派)の画家は美人画を多く描いたのに対し、

鹿子木をはじめ不同舎の画家は人間そのものの姿を活写しようと老人や労働者を積極的にモデルにしていたそうです。

また、肖像画も若い女性だけでなく老人や中年の男性など幅広く、肌の質感の違いや皴の凹凸まで見事に表現されています。さまざまな年代の人をモデルにしている点からも、鹿子木の美しさだけではない写実を追求する姿勢が表れています。

渡欧、パリで掴んだ写実の真髄

1900年、鹿子木は不同舎の仲間数名とともに海外留学を実行します。当時、洋画で身を立てるうえで渡欧は最短の道でした。しかし懐に余裕がなかった鹿子木たちは、時間はかかるものの比較的安価なアメリカ経由でヨーロッパへ渡るルートを選びます。そして、一時滞在したアメリカでグループ展を開いて絵を売り、西洋絵画の本場であるフランス・パリへ向かう旅費を工面しました。当時のアメリカではジャポニスムが流行していたため、日本の風景を描いた絵はよく売れたのだとか。現地の需要を見越した戦略的行動でした。

「生誕151年からの鹿子木孟郎」(泉屋博古館)展示風景

パリに渡って以降に鹿子木が手掛けた裸体デッサンや西洋画の模写の数々。

1902-3年はローランスのいるアカデミー・ジュリアン在籍時のもの。

パリに渡った鹿子木は、日本近代洋画の先駆者・浅井忠と知り合います。浅井は鹿子木が不同舎で学んだ小山と同じくフォンタネージの教え子で、不同舎で講師を務めたこともありました。浅井に留学の延長を勧められた鹿子木は、伝手を頼って住友家から2年間の留学支援を得ます。

このときの住友家当主は、泉屋博古館の青銅器コレクションをはじめとする数多くの美術品を収集した住友春翠。春翠は画家の支援にも熱心な人物でした。そこで鹿子木はパリで春翠の西洋絵画購入を手伝う見返りとして、「自分に援助してくれれば、画家として大成し、日本の画家育成にも貢献でき、将来何倍にもして返せる」と自らプレゼンしたそうです。

この肝の据わり方を春翠は気に入ったのでしょうか、以降住友家は鹿子木のパトロンとなり、長く縁を結ぶことになります。

ジャン=ポール・ローランス《マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち》1877年 泉屋博古館東京【前期のみ展示】

オーストリア軍との戦いで命を落としたフランスの将軍マルソーと、彼に弔意を示す敵将カール大公らを描いたローランスの代表作。

この絵は1906年に鹿子木の仲介で住友春翠が購入し、以後住友家の応接間を飾っていました。

住友家の援助を得てパリのアカデミーに入学した鹿子木は、当時の西洋歴史画の大家で、重厚な群像表現で高く評価されていたジャン=ポール・ローランスに師事します。

展覧会では後に鹿子木の仲介で住友家が購入したローランスの作品も紹介されていますが、まるで舞台を目の前で見ているような重厚でリアルな表現、丁寧ながら大胆な筆致が印象的です。

印象派以前のリアリズムに基づく正統派の西洋画技法で歴史画を描くローランスの画風こそ自分の理想と感じた鹿子木は、当初通っていた別の教室から転校してまで彼に教えを請うたそうです。

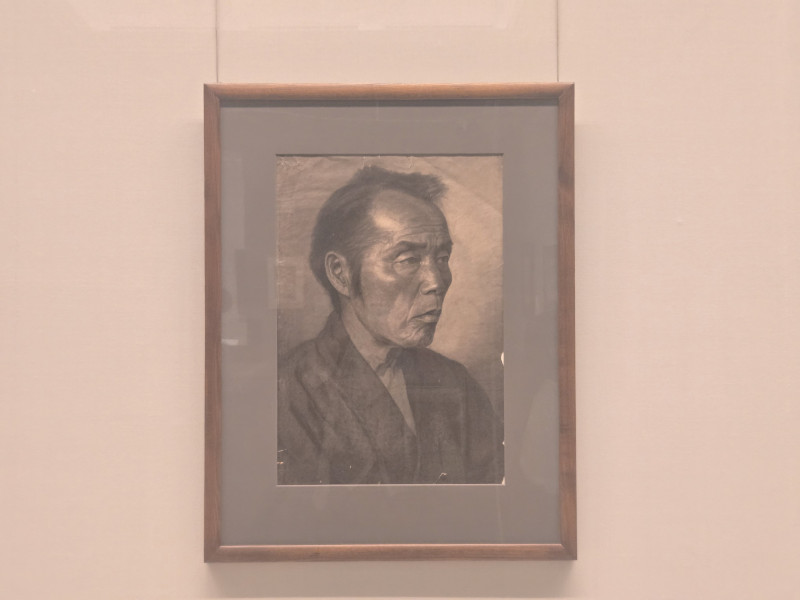

「生誕151年からの鹿子木孟郎」(泉屋博古館)展示風景

パリ留学時に鹿子木が描いた肖像画。左から二番目は自画像。

鹿子木はパリ留学中、国立美術学校で人体解剖の授業に参加したり、アカデミーではローランスの下で人物スケッチや西洋絵画の模写に励みました。

この時期の肖像画には老若男女、貴族から庶民まで、さまざまな人物が登場します。歴史画の群像表現には多彩な人物を描きこなす力が求められるため、まさに修行の一環だったのでしょう。鹿子木が目指していた方向性がよくわかります。

鹿子木孟郎《ノルマンディーの浜》1907年(明治40年) 泉屋博古館東京寄託

1908年にフランス芸術家協会サロン、第2回文展とフランス日本双方で入選を果たした鹿子木の代表作。

制作にあたって鹿子木が描いた膨大な量のエスキース(習作)やスケッチの一部も、会場で紹介されています。

その後も鹿子木は帰国を挟みながら3度にわたりフランスで学びの機会を得ました。

《ノルマンディーの浜》はそんな鹿子木の学びの集大成ともいえる作品です。ローランスの作品を住友家に取り次いだことで彼との距離を縮めた鹿子木は、ローランスの別荘があるノルマンディーの漁村を取材し、漁師の家族をモチーフにこの絵を描きました。緻密に練られた構図、丁寧なスケッチに基づくリアルな人物表現はまさにフランス・アカデミズムの真髄です。漁村の生活の息づかいが見る者に伝わってきます。

この作品はパリのサロンで入選を果たし、日本人画家として西洋の最高権威に認められる快挙となりました。鹿子木が西洋の伝統的写実表現を自らのものにした証といえます。

日本人だから描ける洋画の追求

鹿子木孟郎《黄昏》1905年(明治38年)個人蔵

最初のパリ留学から帰国後、関西美術会に出品したもの。

フランスで見たバルビゾン派の農民絵画とキリスト教の聖母子像のイメージをミックスした、

地味なモチーフを印象的に描く鹿子木らしさの現れた作品。

鹿子木は、西洋の写実表現を用いながら日本の風物をモチーフに多くの絵を描いています。

たとえば《黄昏》は、最初のパリ留学から一時帰国した際に描かれたもので、《ノルマンディーの浜》以前の作品ですが、鹿子木の描きたいテーマがよく表れています。黄昏時、一日の仕事を終えた農家の親子三人。父親のごつごつした足、母親の地にしっかりと立つ姿勢は、美しいだけではないリアルな「働く人間」の姿です。中央で父に抱かれた子どもは白い手ぬぐいを被り、その構図は聖母子像を思わせ神聖さすら漂わせます。西洋の構図や技法を用いながらも、日本的な情景を描く。鹿子木の「日本人だから描ける洋画」への追求が伝わります。

鹿子木孟郎《加茂の競馬》1913年(大正2年)株式会社三井住友銀行蔵(泉屋博古館東京寄託)

《加茂の競馬》は、上賀茂神社で5月に行われる競馬(くらべうま)神事の様子を描いたものです。準備を終えた騎手が出馬する瞬間が見事に切り取られ、まるでスナップ写真のよう。人の表情や動きひとつで会話が想像できるような、今にも動き出しそうな姿が活写されています。明るい陽射しと鮮やかな色彩、地面に落ちる濃い影から初夏の祭の空気感が伝わります。白・赤・緑のコントラストを効果的に使った表現は師・ローランスの色遣いとも共通しているそうです。

ローランス仕込みの歴史画的構成を、日本の伝統的祭礼に生かした見事な一作です。

写実から象徴主義へ、"リアル"の向こう側

「生誕151年からの鹿子木孟郎」(泉屋博古館) 展示風景

1900年代初頭、昭和初期のころの鹿子木の作品。

円熟期~晩年に近づくと鹿子木の絵は、より繊細で観念的な象徴主義的表現へと変化します。

リアリズムを追求する姿勢は変わらず、むしろ表現は洗練されてさらに細やかになっていきます。そのなかで鹿子木は、人物の性格や心情を持ち物などに託して表す象徴主義の表現を採り入れたり、その写実的表現をもって神仏など神秘的な存在を描こうと試みました。晩年の頃に手がけられた女性像は、表現は徹底的にリアルであるにも関わらず、この世のものではないような空気感を醸し出しています。

鹿子木が目指した"写実"の先には、感情や神秘性、畏怖や敬意といった「目に見えない何か」を写すことへの挑戦があったのかもしれません。

鹿子木孟郎《婦人像》個人蔵

本展のメインビジュアルにもなっている作品。

着物、ソファやカーテンなど様々な布の質感の違いまで見事に描き出されています。

この頃の鹿子木の美人画は持物や象徴的なアイテムが描き込まれていることが多いそうで、この女性も手帳を手にしています。

西洋のアカデミズムに基づく西洋画技法を日本に根付かせるという信念を持っていた鹿子木は、ときに新派(外光派)の画家たちを辛辣に批判することもありました。西洋でもアバンギャルドな存在であった印象派の表現が日本では持て囃され、本来の正統な洋画表現が軽視されがちだったことへの憤りがあったようです。

基礎や伝統を軽んじることを良しとせず、己の信念を貫き、正統を追求し続けた鹿子木の画業。筋の通らぬことを良しとしないその姿勢は、まさに「不倒」の号に相応しいものでした。

鹿子木孟郎《光を求めて》1933年(昭和8年)頃 個人蔵

インドのサリーを思わせる衣装の女性が燭台の灯りで暗闇に浮かび上がっているように描かれています。

右手で印を結んでいるかのようなポーズは、仏様を思わせます。

晩年の鹿子木の象徴主義・幻想性がよくわかる作品。

鹿子木は戦後に顕彰の機会が少なく、一時埋もれた存在だったそうですが、近年になって写実表現が再評価されるようになり、再び注目が高まっています。

この機会に「もう一つの日本の近代洋画道」をじっくりご覧になってみてはいかがでしょうか。

展覧会は12月14日(日)まで。(展示替えあり)