【レポート】特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)

日常生活の中にこそ"美"がある、と唱えた「民藝」運動。約100年前に思想家の柳宗悦らが中心となって提唱されたその思想は、近年再び注目を集め、全国各地で関連の展覧会が開催されています。

「民藝」という言葉は、1925年に当時京都で活動していた柳宗悦と陶芸家の濱田庄司、河井寬次郎によって生み出され、翌年に陶芸家の富本憲吉を加えた4者連名で世に発表されました。つまり「民藝」は京都で誕生した言葉なのです。

そんな民藝発祥の地・京都ならではの視点で民藝を取り上げた展覧会が、京都市京セラ美術館で開催の特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」。今回はその見どころをご紹介します。

※本記事は2025年9月の取材時の内容に基づきます。写真は全て許可を得て撮影したものです。

民藝のはじまり―木喰仏が結んだ縁

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

1923年の関東大震災での被災を機に、柳宗悦は翌1924年に一家で東京から京都へ転居。そこで知人の陶芸家・濱田庄司と、彼に紹介された京都に住む陶芸家・河井寬次郎と親交を深めます。そのきっかけとなったのが、柳が所蔵していた「木喰仏(もくじきぶつ)」でした。

展覧会の冒頭では柳の所蔵品を含むさまざまな木喰仏が展示されています。

《地蔵菩薩像》木喰明満 寛政13年(1801) 日本民藝館蔵

柳宗悦が所蔵していた木喰仏。

この木喰仏の研究が縁となり、柳は濱田・河井と親交を深めました。

木喰仏とは江戸時代後期の僧侶・木喰上人による仏像で、素朴でユニークな風貌から現在は大変人気がありますが、当時はほとんど知られておらず、無名作家の作品として扱われていました。

柳は京都に来る少し前に偶然見つけた木喰仏に深く魅了され、人づてに入手した一体を濱田と河井に披露しました。その美に共鳴した三人は意気投合し、やがて木喰仏の調査のため共に全国を旅するほどになります。

また、京都暮らしの長い河井は柳を東寺の弘法市や北野天満宮の天神市などの市に案内しました。柳はそこで数多く売られていた、庶民の日用品――いわゆる民具に美を見出し、木喰仏の調査で全国を巡る傍ら、各地で積極的に蒐集するようになります。

木喰仏の調査と全国各地の民具蒐集を通じて議論を重ねるうちに、柳・濱田・河井は「無名の工人たちが作った民衆の日常で使われる道具類にこそ、真の工芸美が宿る」という思想に辿り着きます。それをわかりやすく言い表すために生み出した言葉が「民衆的工芸」、略して民藝でした。

当時の工芸は、作家の個性や独自性を重視する傾向から、手の込んだ表現や飾って眺めるための高価なものが評価される傾向にありました。民藝運動は、これに異を唱え、庶民の文化や昔ながらの職人の手仕事の中に価値を見出した、いわば「美意識の革命」という側面を持っていました。柳たちはそれを京都での出会いと暮らしから見出したのです。

民藝のかたちの模索―上加茂民藝協団

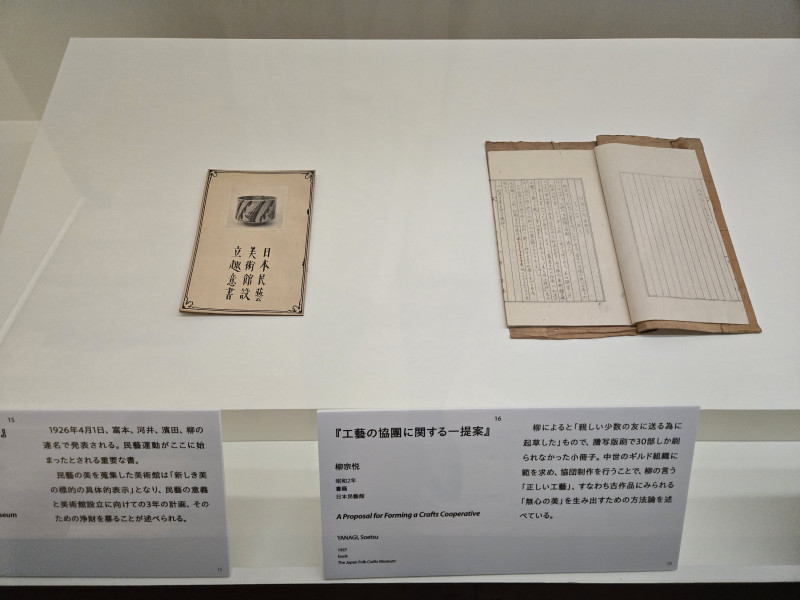

左:柳宗悦・河井寬次郎・濱田庄司・富本憲吉『日本民藝美術館設立趣意書』大正15年(1926) 河井寬次郎記念館蔵/公式に「民藝」を世に発した"民藝運動始まりの書"。

右:柳宗悦『工藝の協團に関する一提案』大正16年(1927) 日本民藝館蔵/柳が「上加茂民藝協団」に繋がる作家ギルド構想をまとめたもの。

1927年、柳は民藝の実践活動として若手作家たちとともに作家ギルド「上加茂民藝協団」を設立します。活動期間はわずか2年程でしたが、その後の民藝作品の方向性に先鞭をつける存在でした。第1章では協団に参加したメンバーの作品や、一度だけ開催された展覧会の資料などで活動を紹介しています。

柳は、民藝において無銘・無作為に造られるものにこそ美が宿ると考え、ただ使いやすいもの・良いものを作ろうとする名もなき職人たち、"無私の工人"の姿勢を受け継ぐ作家と作品を育てたいと考えていました。この思想に賛同した木工の黒田辰秋、染織の青田五良、青田の弟で金工の青田七良、そして協団の運営面と染色の一工程を担った鈴木実といった若手作家たちが、上賀茂に借りた屋敷に集い共同で制作活動を行ったのが「上加茂民藝協団」です。

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

上加茂民藝協団時代の青田五良の作品の一部。

協団に参加した作家で現在最も知られているのは、後に人間国宝となった黒田辰秋でしょう。しかし、柳が実質的な協団のリーダーとして見ていたのは青田五良でした。本展では関係各所の協力のもと、過去最大級の数で作品が展示されています。

青田の制作した敷布(テーブルクロス)やクッションカバー、ネクタイなどは、兵庫県丹波市に伝わる丹波布と草木染という伝統技術を活かしながらも、洋風の生活にするモダンなセンスが光ります。

青田五良自身は早世したため現存する作品数は多くないそうですが、彼が貫いた天然染料にこだわる姿勢は、その後、弟子筋にあたる染織家の志村ふくみ氏などに受け継がれています。

民藝の実践空間―民藝館(三國荘)と式場邸

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

黒田辰秋《朱漆三面鏡》 昭和6年(1931)頃 日本民藝館蔵

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

上は青田五良の織物。

下は河井寬次郎作の陶器で、民藝館(三國荘)で使われたもの。

上加茂民藝協団は、1928年の御大礼記念国産振興東京博覧会で「民藝館(後の三國荘)」を出品します。これは柳らの設計による建物と全国各地から蒐集した品々、黒田辰秋の家具や盟友である河井寬次郎や濱田庄司の陶芸作品など民藝に関わる作家の作品で構成した、民藝の理想とする住空間と生活を紹介するパビリオンでした。

展覧会では、この「民藝館」構想から設計まで深く関わった岡山の実業家・高林兵衛についても紹介されています。民藝運動は、柳の思想に共感した熱心な支援者の存在が大きな支えになっていたことがうかがえます。

住空間での民藝の実践例としてもう一つ紹介されているのが式場隆三郎邸です。

新潟で医師をしていた式場は文芸や美術にも造詣が深く、「生活と結びついた美」という民藝の考えに深く共感し、自宅の新築に際して柳らに設計と空間プロデュースを委ねました。

展覧会ではこの式場邸の内装が会場で再現展示されています。重厚なテーブルセットと暖炉を備えた洋館風の部屋ですが、随所に飾られた民藝の陶器や敷物が見事に調和しています。ちなみに飾られている絵は式場と親交のあった岸田劉生らの作品です。

※式場邸の再現展示は撮影禁止のため、会場でぜひご確認ください。

民藝の基盤、民具の蒐集の足跡

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

第4章では「日本全国の蒐集」と題し柳らが集めた全国各地の多様な民具の数々が紹介されています。京都の蚤の市で求められたものも多いそうです。

その一例が、唐津焼の大きな鉢。柳が東寺の弘法市で実際に買い求めたもので、職人が指でささっと描いたおおらかな文様を気に入り、その場で即決したといいます。しかし鉢があまりに大きく当時の自宅まで運ぶのに大変苦労したというエピソードが残っています。

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

右下手前の大鉢が、柳が弘法市で購入したもの。

他にも、奇抜な形の茶釜やシンプルな朝鮮白磁の壷、大胆な図柄のきものや法被、年季の入った木の箪笥、沖縄の紅型や北海道のアイヌの民族衣装など、多岐にわたる品々が並びます。

柳たちは、各地の生活民具を収集することで、どの地域にどのような民具が存在し、どのような特徴があるのかを丹念に調査研究しました。その成果の一端は、染色家の芹沢銈介がデザインした、壁一面の大きな日本地図などからも垣間見ることができます。

名もない誰かが作った道具の中に、「誠実な美」や「健康な美」が存在する。

柳にとって、このような多彩な民具と数多く出会える蚤の市は、民藝の思想を深め、発展させていくための大きな基盤となったことがうかがえます。

民藝の作家たち―ものづくりの姿勢としての民藝

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

第5章では、先にも紹介されていた濱田庄司や河井寬次郎、黒田辰秋などのほか、富本憲吉、バーナード・リーチ、芹沢銈介、棟方志功といった、今でもよく知られる民藝に関わりの深い作家たちの作品が紹介されています。

しかし、作家個人のブランド力の高まりや、手仕事ゆえに作品が一点ものとなり価値が高騰してしまうことは、名もなき工人による無作為・無銘のもの、庶民が使う量産品に美を見出す民藝の考えとは矛盾しているように見えます。

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

無私・無名の手仕事を尊びながら、特定作家が有名になっていくことへのジレンマ。これについては柳宗悦も当時から指摘を受けていました。

指摘に対して柳は、「近代において作家個人の知名度が上がることは避けられない」と認めつつも、「過去の無名の工人にも、良いものを率先して生み出す存在がいたことは確かであり、近代の個人作家もその在り方に立ち返るべき」と唱えていたといいます。

つまり、良いものを作ろうと創意工夫した昔の職人の姿勢を受け継いでこそ美は生まれる、というのが柳の見解。これは上加茂民藝協団の頃と変わっていません。

ただ、思想家である柳と実際に制作を行う作家たちとの間には徐々にスタンスの差が生じ、一部の作家は民藝運動そのものからは距離を置いたり、別のジャンルにも手を広げるなどして自己表現をより追求するように変化していったようです。

しかし、民藝が価値を見出した職人のものづくりに対する姿勢は、どの作家にもエッセンスとして受け継がれています。

民藝と京都の関係―なぜ「民藝」は京都で生まれたのか

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

河井寬次郎邸(現・河井寬次郎記念館)で実際に河井が使用していた自作の陶器や家具類。

河井邸には民藝に関わる作家たちが頻繁に集い、一種のサロンのようになっていたそう。

第6章では、「民藝と京都」と題し、京都の人々と民藝の関わりを様々な関係者や、現在も残る民藝関連の建物やスポットの紹介を通じて紐解いています。

京都の民藝関連スポットとしては、河井寬次郎記念館(河井寬次郎の自宅)や鍵善良房、十二段家など、今でもよく知られる場所が挙げられます。展覧会では、そこで実際に使われていた作品や、民藝の作家がデザインした包装紙などが展示されています。

民藝運動は主に京都の旦那衆と呼ばれる商家の人々を中心に支持・支援されていました。

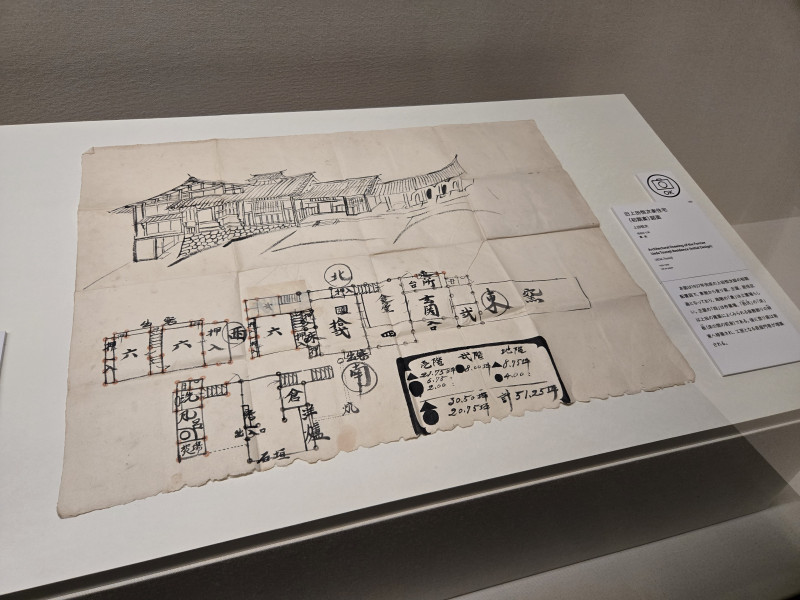

上田恒次《旧上田恒次家住宅(初期案)図面》昭和8-11年(1933-36)

河井寬次郎の弟子で陶芸家・建築家、上田恒次が自ら設計した自宅の構想案。

なお1937年に完成した家は現存し、本展のポスタービジュアルにも使われています。

上田が設計を手掛けた民藝風建築は他にも松尾鰻寮など京都市内の各地に残ります。

会場の一角では、京都の歴史ある商家(呉服店)に生まれ、民藝の蒐集・研究家でもあった吉田孝次郎さん(京都生活工藝館 無名舎 当主/元祇園祭山鉾連合会理事長/故人)の貴重なインタビュー映像が紹介されています。

吉田さんいわく、「京都の人たちにとって民藝は大したことではなかった」とのこと。

京都は古くから文化の中心地であり、数多くの職人が集い、富裕層から庶民向けまでさまざまな工芸品が作られてきました。今でも多数残る伝統工芸がその歴史を物語ります。また、古道具や民具があちこちの蚤の市で売られる光景も、昔から変わらず京都で息づいてきたものです。

柳らが「民藝」として唱えた職人の手仕事の価値も、用の美も、京都の人たちから見れば前々からやってきたことに新たに名前を付けた程度で、新鮮なインパクトをもたらすような特別なものではなかった、ということでしょう。

特別展「民藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」(京都市京セラ美術館)展示風景

十二段家所蔵の棟方志功作品。

十二段家の主人・西垣光温は、大阪で書店を経営していた頃から無名時代の棟方志功に掛け紙のデザインを依頼するなどし、積極的に支援していました。

民藝の思想はもともと京都にあったもの、だから今も京都の各所で民藝の作家の作品が自然に息づいている。同時に、作家たちの多くが京都を拠点に活躍していたのは、京都が時代に対して新しいものを生み出そうとする若い作家たちのエネルギーに賛同し、応援しようとする土地だったから。

なぜ民藝が京都で生まれたのか、答えはそこにあるのかもしれません。

まさに民藝という思想が生まれたルーツそのものに注目した、京都だからこそ語れる民藝展の締めくくりでした。

展覧会は12/7までの開催です。