Exhibitions展覧会

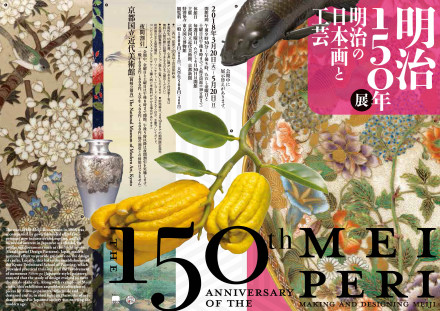

明治150年展 明治の日本画と工芸

今から150年前、明治政府は日本の美術工芸品の海外輸出振興に注力し、京都でも輸出用の陶磁器や金工品が制作され、日本画家が工芸図案制作にも取組み芸術性の高い工芸品を生み出しました。展覧会では、明治の工芸図案や優れた工芸品、工芸図案制作を手掛けた京都画壇の画家の作品を一堂に展示します。

今から150年前の1868年、日本は明治時代に入ります。

当時は明治6年(1873)のウィーン万国博覧会に日本が正式に参加したこともあり、日本の美術工芸品への関心が世界的に高まっていました。これを受けて、殖産興業を推し進める明治政府は、日本の優れた美術工芸品の輸出振興政策を推し進めました。

なかでも明治政府は、工芸図案の指導に注力しました。海外需要と時代に即した優れた工芸図案を制作することが、海外への美術工芸品の輸出促進につながると考えたためです。政府は自ら主導して全国の工芸家へ与える図案の制作や、提出された図案の修正などを行い、その結果生まれた作品群が万国博覧会で受賞を重ねたことで、海外への美術工芸品の輸出はさらに勢いを増していきました。

一方この時期の京都は、政治の中心が東京へ移ったことで経済的基盤を失い、衰微の傾向にありました。そんな中、陶工や金工の職人たちは新しい時代に応じ生計を立てるべく、輸出用の陶磁器や自在置物といった新しい作品の生産に舵を切りました。また、地場産業の振興と技芸の継承・発展を目的に京都府画学校が設立され、日本画家の養成が進められました。日本画家たちの技術は工芸図案の制作にも活かされ、彼らの描く芸術性の高い下絵は工芸品の美術的価値を高めることにもつながりました。

この展覧会では、『温知図録』をはじめとした明治の工芸図案のほか、明治の優れた工芸品の数々、竹内栖鳳や幸野楳嶺、森寛斎といった工芸図案制作にも携わった京都画壇の画家たちの作品を一堂に展示。近代化していく社会の中で生み出された、超絶技巧の美術工芸品をご紹介します。

【作品画像】

(1)トーマス・B・ブロー《花蝶図輪花皿》明治~大正時代 陶、色絵金彩 京都国立近代美術館

(2)安藤緑山《仏手柑》大正~昭和時代 象牙着色 京都国立近代美術館

(3)竹内栖鳳《羅馬古城図》明治34年(1901)絹本墨画淡彩 京都国立近代美術館

(4)森寛斎《鵞鳥》明治時代 絹本着色 京都国立近代美術館

(5)武蔵屋大関《金蒔絵芝山花鳥図飾器》明治時代 銀、芝山細工、銀、朧銀、金、赤銅象嵌 京都国立近代美術館

展覧会概要

| 期間 | 2018/03/20(火) 〜 2018/05/20(日) |

|---|---|

| 会場・開催場所 |

京都国立近代美術館

|

| 時間 | 9:30~17:00(金・土曜日は20:00まで/入館は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし4月30日は開館) |

| 料金 | 一般:1,000円(800円) 大学生:500円(400円) |

| 注意事項等 | ※()内は20名以上の団体料金 ※高校生以下および18歳未満の方、心身に障がいのある方と付添者1名は無料(入館時に証明できるものをご提示ください) ※上記料金でコレクション展もご覧いただけます 【夜間割引】 会期中の金・土曜日、17:00以降に入場の方は()内の料金で入場いただけます(他の割引殿併用不可) |

| お問い合わせ | TEL:075-761-4111075-761-4111 |

| ホームページ | http://www.momak.go.jp/ |

関連アートイベント

該当するアートイベントはございません。

関連記事

該当する記事はございません。